Alice Bialestowski, François Brugel, Henri Grenon,

Céline Teddé et Jérôme Apack, lors de la table ronde

Face aux urgences sociales, climatiques et urbaines, que peut encore l’architecture ?

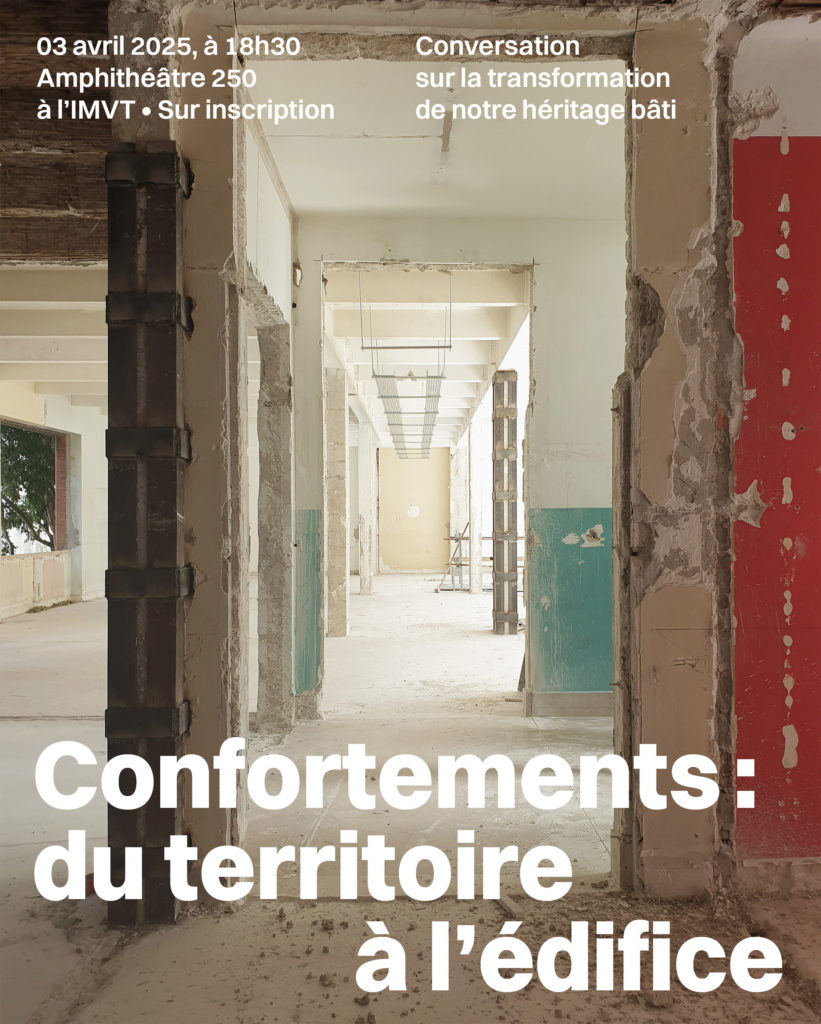

C’est autour de cette question que s’est tenue la table ronde du 3 avril 2025 à l’IMVT de Marseille, interrogeant la notion de « confortement ».

L’architecture doit se repositionner : non plus comme outil de rupture, mais comme force d’ajustement, de transmission et de soin.

Préféré à des termes trop éculés comme « transformation » ou « réhabilitation », «conforter» dit une attitude : celle qui choisit d’agir avec l’existant plutôt que contre lui, d’écouter le territoire, de prolonger plutôt que remplacer. Conforter, c’est aussi interroger notre manière d’habiter : quelle part de confort – ou d’inconfort – acceptons-nous dans nos espaces quotidiens ? Que signifie construire aujourd’hui sans céder à la table rase ?

Conforter, c’est apporter cette dimension au projet dans une approche qui met en avant des dispositifs holistiques, capables de relier usages, matière, climat et mémoire.

À travers des approches croisées – architecturale, urbaine, constructive et pédagogique -, les échanges ont dessiné les contours d’un projet ancré dans le réel, lucide et engagé, capable d’embrasser l’imperfection du déjà-là pour en faire une matière à invention.

Conforter l’existant, une action et un projet

Pour Céline Teddé et Jérôme Apack, co-fondateurs d’AT architectes, le mot confortement cristallise une évolution de leur pratique, amorcée dans les années 2000. « Nous avons peu à peu quitté les projets ex nihilo pour des situations de préexistence », expliquent-ils. Une bergerie en terre crue transformée en salle de danse dans le périurbain de Saint-Martin-de-Crau. Une maison familiale surélevée à Carry-le-Rouet. Une école reconfigurée à La Fare-les-Oliviers. Chaque intervention témoigne d’un même principe : partir de ce qui est là – un site, une trame, une structure – pour accueillir de nouveaux usages sans nier l’histoire des lieux.

Le diagnostic, chez eux, n’est pas un préalable technique, mais un acte de projet : «Nous laissons le bâtiment parler. Ce n’est pas le programme qui doit s’imposer, mais l’espace existant qui dicte ce qu’il peut accueillir», insiste Céline Teddé. À contre-courant d’une production standardisée, cette méthode inversée engendre des logements non répétitifs, des typologies adaptées, des espaces traversants, économes en matière mais riches en spatialité.

De la matière au territoire : le confortement comme stratégie urbaine

Plusieurs projets illustrent une vision du confortement à l’échelle du territoire. C’est le cas du Campus OMNES, développé avec Redman dans un secteur abîmé de Marseille. L’enjeu : recomposer un îlot urbain en prolongeant les rythmes et les épannelages du bâti environnant, entre « trois fenêtres marseillais » et architectures hétéroclites. Le matériau devient vecteur de projet : un procédé en terre crue est intégré en façade dans une logique de remplissage, sans compromis sur la structure.

Henri Grenon, directeur du développement chez Redman, insiste sur la responsabilité du promoteur dans ce type d’expérimentation : «Le risque est souvent plus culturel qu’économique. Il faut assumer un rôle d’interface entre innovation constructive et soutenabilité assurantielle». Il évoque aussi les projets 206 Lafayette à Paris (DATA Architectes & THINK TANK) et la tour Guillot-Bourdeix à Lyon (Nouvelle AOM, Clément Vergély, Atelier CH.V), où les enjeux de mixité, de densification et de désartificialisation dessinent de nouveaux modèles économiques et sociaux pour la ville post-carbone.

Type, forme, dessin, construction : la grammaire de l’existant selon François Brugel

L’architecte François Brugel, également enseignant à l’ENSA Marseille, livre une réflexion dense sur l’intervention dans le bâti ordinaire du XXe siècle. Revenant sur le projet de la rue du Chevaleret (Paris 13e), il énumère quatre catégories fondatrices de sa démarche : le type, la forme, le dessin, la construction.

«Le type devient bricolage. La forme, parfois déjà donnée. La construction, souvent imposée. Reste le dessin, qui laisse espérer».

Cette phrase résume l’humilité nécessaire dans l’intervention sur l’existant. Mais aussi l’opportunité de réengager le projet architectural comme déclaration : déclaration à une réalité urbaine, à un usage, à un contexte. François Brugel rejette l’idée d’une démolition réflexe, lui préférant celle de dépose, d’observation lente, de repositionnement. Dans ses enseignements, il invite les étudiants à «entrer dans la matière et dans le cœur», à se doter d’une culture de la lecture sensible des lieux, et à questionner les paradigmes en place, sans renoncer à la forme ni au type.

Transmission, territoire et culture du projet

Le mot «confortement», dans ce qu’il déplace comme vocabulaire, est aussi un appel à réarmer l’architecture par le projet. Jérôme Apack le dit explicitement : «Il n’y a pas des métiers de l’architecture, il y a une seule pratique : celle du projet. Qu’on soit en conseil, en enseignement ou en maîtrise d’œuvre, c’est toujours le projet qui structure l’action».

Et c’est sans doute cela que la table ronde aura conforté avec le plus de force : la centralité retrouvée du projet comme outil de soin, de transformation, de transmission. Un outil qui relie les échelles, du détail constructif à la lecture territoriale. Et qui, dans une époque inquiète, invite à une forme d’optimisme actif, à la fois politique, technique et poétique.

Cliquez ici pour télécharger le texte intégral de la table ronde

Crédit photos

Ensa Marseille, Jimmy Benhamou